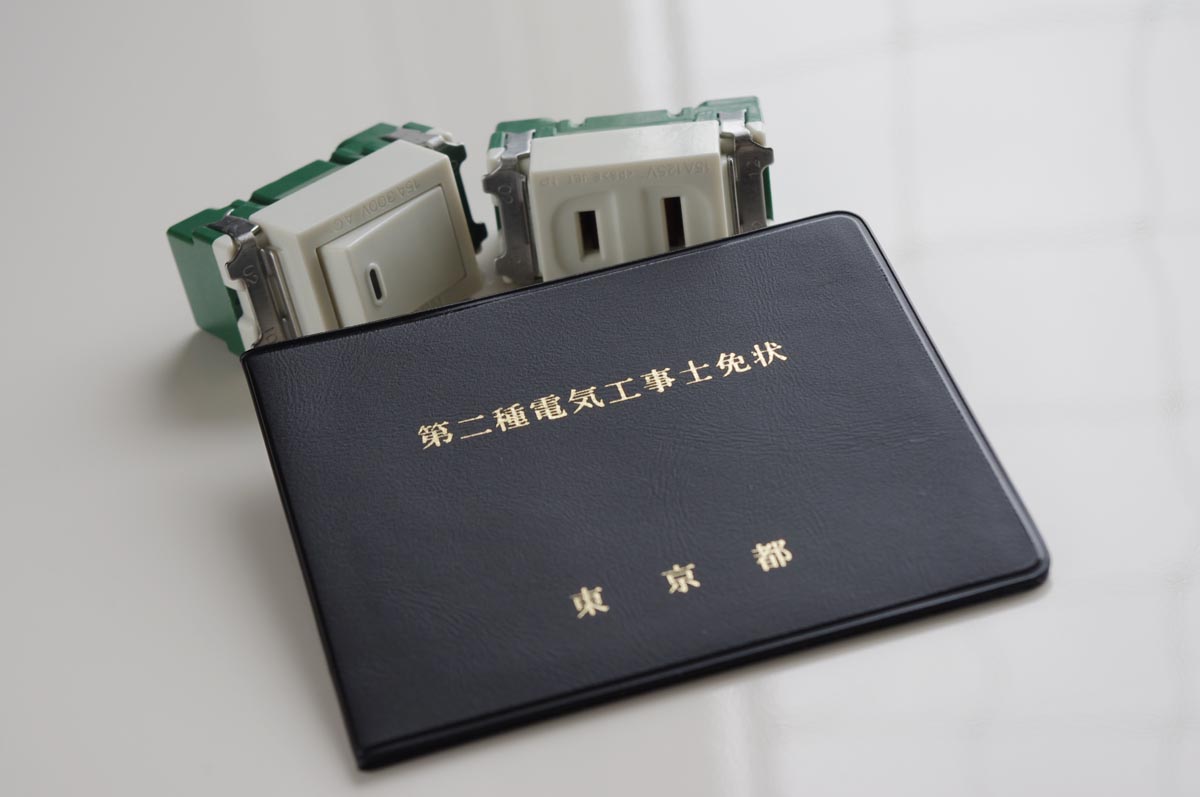

電気工事士の資格取得に有利な学校の種類と就職先とは

電気に関する資格はさまざまなものがあり

難関なものも存在します。

第二種電気工事士は独学でも突破できるレベルですが

特定の大学や専門学校の電気工学などの学科卒業することで

資格を取得することも可能です。

そこで、電気工事士の資格と取得に有利な学校について解説します。

電気工事の仕事に携わるには電気工事士の資格が必要

電気工事に携わることができるのは

電気工事士の資格を取得している人のみです。

資格を取得していないまま電気工事をすると法律違反となります。

電気工事士は国家資格ではありますが

資格取得のための受験資格は設けられておらず、どなたでも受験することが可能です。

電気工事士の種類

電気工事士には第1種と第2種があり

それぞれ工事範囲が定められています。

第二種電気工事士は一般住宅や小規模な店舗、テナントの電気設備工事が可能です。

第一種電気工事士は第二種の上位資格です。

第二種の範囲に加えて工場や大規模なビルなど大きな建物の電気工事ができるようになります。

電気工事士の試験内容・試験の日程

電気工事士第二種の試験には筆記試験と実技試験があります。

受講資格は特にないため、どなたでも受験が可能です。

試験の日程は上期と下期、年に2回実施されています。

通常、上期は6月頃、下期は10月頃に筆記試験が行われ

その1~2か月後に実技試験が行われます。

試験対策としてはまずは過去問題集を使って筆記試験の勉強から始め

筆記試験が終わってから実技試験の対策を始める方が大半です。

筆記試験の難易度は過去問でしっかり対策をしておけば独学で合格可能です。

書店などで発売されている過去問題集を使って対策しておきましょう。

電気工事士の取得に有利な養成校と認定校

難易度の高い電気関連資格をクリアする上で有利になるのが

「養成校」や「認定校」への入学です。

これらの指定校で指定の単位を取得して卒業すると

一定の条件で試験をせずに資格が取得できるなど有利な条件が備えられています。

将来電気工事関連の仕事に就きたいと考えている方は

「養成校」「認定校」として登録されている学校を選ぶのがおすすめです。

「養成校」は卒業すれば資格を得ることができる

電気関連の学校には

「電気工事士養成施設」という第二種電気工事士を育成するための教育施設があります。

「養成校」では所定の単位を取得し卒業すれば

無試験で第二種電気工事士の資格を取得することができます。

電気工事士養成施設には

工業高校、短大、専門学校、大学などが指定されており

現在全国で約120校が登録されています。

「認定校」は卒業後、実務を経て試験が免除される

認定校は正式には「電気主任技術者認定校」といいます。

これに指定された学校を卒業し、一定の実務経験を積めば

試験に合格していなくても資格の取得が可能です。

資格の取得には電気工学に関する学科で

指定された単位を取得し、卒業することが条件となります。

実務経験と取得できる免許の種類は卒業した学校

(工業高校、短大、専門学校、大学)により異なります。

電気工学系の学校で学んで取得できる資格

電気工学を学校で学ぶことで

電気工事士だけでなくさまざまな資格を取得することができます。

主に取得できる資格は以下となります。

・電気工事士(第一種・第二種)

・電気主任技術者(1~3種)

・技術士(電気電子部門)

・エネルギー管理士

・電気工事施工管理技士(1級・2級)

電気工学が学べる学校

第二種電気工事士を目指す場合

電気工学系の学科を設けている学校に通うのがおすすめです。

進路は工業高校、短大、専門学校、大学などさまざまですが

学びたい領域、知識の深め方、就職先の幅に違いがありますので

将来の希望に応じて選ぶようにしましょう。

工業高校

工業高校には電気工学科を設置している学校もあります。

高校の電気工学科を卒業した方の多くは就職をします。

より知識を深めたい場合は大学へ進学すると良いでしょう。

短大・専門学校

短大や専門学校でも電気工学を学べる学校があります。

短大では全国で約6校、専門学校は全国で約90校あります。

四年制大学と比べて学ぶ期間も短いため

より専門的に学びたい場合や研究を深めたい場合には四年制大学をおすすめします。

大学

電気工学科のある大学は全国で約160校あります。

1~2年次では基本的な知識を学び

3年生からはより専門的な分野に絞って研究をしていきます。

卒業後の進路の幅が広がるため、電気工学の分野で活躍したい方は

4年制大学で学ぶと良いでしょう。

学校で電気工学を学ぶメリット

技術を学ぶことができる

電気工事士の資格は

過去問題集を使って勉強すれば独学で学科試験は突破できます。

実技試験も基本的なことをしっかり練習しておけば合格が可能なレベルです。

しかし、試験で出る実技の技術のみでは現場では通用しません。

学校では知識や技術をしっかりと学ぶことができ

特に専門学校ではケーブル工事や電線管を使った工事などの技術を学ぶことができます。

学校で学んだ知識で現場の即戦力になるとは言えませんが

実際の材料を使って実習を行うことができるのは大きなメリットです。

優良企業への就職に有利

電気工学系の学科を卒業すると、就職先が豊富で

かつ内定率も高いというメリットがあります。

大企業でも就職しやすい学科と言われており

就職に有利な学科であると言われています。

さまざまな業界で需要がある

電気工学は電気工事だけでなく

製造業などさまざまな業界で必要とされており

希望とする業界へ就職しやすいといえます。

異業種・異業界への転職もしやすく

時代の流れに合わせて需要のある業界にも転職できるというメリットがあります。

電気工事士が就職・活躍できる場所

電気工事士の主な就職先は

電気工事会社、電気設備工事会社、電力会社、建築会社、家電量販店

家電メーカー、機械メーカーなどと就職先の幅は非常に広いのが特徴です。

したがって、扱う電気工事は就職先によって大きく変わります。

つまり、電気工事士の資格を持っていれば

さまざまな仕事に携わることができます。

学校で学ぶことで電気工事の資格が有利に

養成校や認定校を卒業することで

電気関連の資格が有利になるだけでなく

卒業後にも専門知識を活かして幅広い業界で活躍することができます。

電気に関連する職業に従事したいと考えている方は

養成校や認定校への入学を検討してみましょう。

学校により学べる内容や知識の深さが異なりますので

将来に付きたいと考えている職業を考慮した上で進路を選ぶのがおすすめです。